Geschichte des Oberlandesgerichtes Linz

Das Oberlandesgericht Linz ist als Gerichtshof II. Instanz für die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg zuständig. Konkret umfasst der gesamte Gerichtssprengel 5 Landesgerichte, nämlich Linz, Wels, Steyr, Ried im Innkreis sowie Salzburg, und 24 Bezirksgerichte.

Neben Linz ist in Wien, Graz und Innsbruck ebenso ein Oberlandesgericht eingerichtet. Im Vergleich dazu ist das Oberlandesgericht Linz historisch betrachtet das „jüngste“ aller vier Oberlandesgerichte in Österreich: Abseits einer kurzen, vierjährigen Bestandsdauer von 1850 bis 1854, kam es nämlich erst 1939 zu einer (erneuten) Einrichtung jener Justizbehörde. Dass dies von Dauer sein sollte, war durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges und auch noch in der Nachkriegszeit keinesfalls selbstverständlich. Der Umstand, dass die Alliierten in deren Kontrollbereich ein Gericht II. Instanz wünschten, war mitunter ein Grund, der den Fortbestand des Oberlandesgerichtes Linz sicherte.

Derzeit sind neben dem Präsidenten sowie Vizepräsidenten 33 Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Linz tätig.

Zurück in die Jahre 1850 bis 1854: Die erste, kurze Etappe

Das Revolutionsjahr 1848 und die Folgezeit waren entscheidend für die Entwicklung einer unabhängigen Rechtsprechung. Die heutige Gerichtsstruktur wurde damals erstmalig eingerichtet. Genau in diese Zeit des Wandels fällt die 1. Gründung des Oberlandesgerichtes Linz – gemeinsam mit den Standorten in Wien, Graz, Innsbruck, den Kronländer Kärnten, Krain in Klagenfurt sowie Prag (für Böhmen) und Brünn (für Mähren und Schlesien).

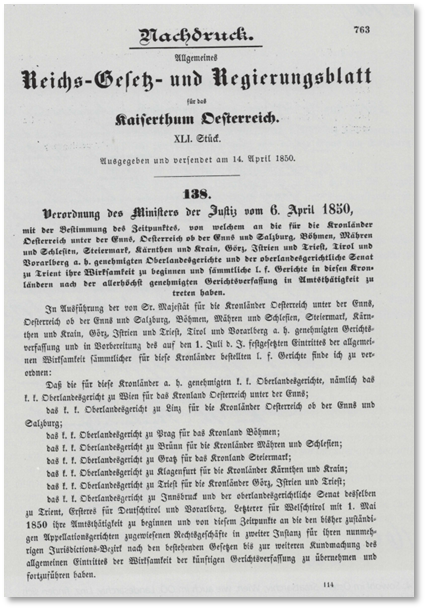

Verordnung

des Ministers der Justiz vom 6. April 1850:

Mit 1. Mai 1850 hatten die

Oberlandesgerichte die Amtstätigkeit zu beginnen

Mit 1. Mai 1850 nahm das Oberlandesgericht Linz seine Amtstätigkeit für Oberösterreich und – schon damals – für Salzburg auf. Bedauerlicherweise sind die Schriftstücke aus jener Zeit verlorengegangen, sowohl die Akten der Rechtsprechung als auch Personalaufzeichnungen. Entweder wurden sie vernichtet, sprich „skartiert“, oder sind dem Brand des Justizpalastes 1927 zum Opfer gefallen. Ebenso verschleiert ist die Frage nach dem damaligen Amtssitz. Vermutlich war es im sogenannten „Stadthaltergebäude“ untergebracht, davor im Alten Rathaus bzw im Linzer Landhaus.

Am 30. August 1854 kam es nach nur vier Jahren zur Einstellung der Amtstätigkeit. Von ungefähr kam dies nicht: Bereits im Sylvesterpatent vom 31. Dezember 1851 zeichnete sich diese Entwicklung ab. Zitat: "Zur Behandlung der Civil- und Strafangelegenheiten in zweiter Instanz sind Oberlandesgerichte mit Rücksicht und Beschränkung auf das strengste Bedürfniß zu bestellen." Abseits dessen waren in der Verordnung der Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen vom 19. Jänner 1853, RGBl 10/1853, Oberösterreich und Salzburg dem Sprengel des Oberlandesgerichtes Wien zugerechnet.

Vor 1853 amtierte das OLG Linz nachweislich auch im Linzer Landhaus

1939: Neugründung unter NS-Herrschaft

Gut ein Jahr nachdem die deutschen Truppen in Österreich einmarschierten, kam es mit 1. April 1939 zur ("erneuten") Aufnahme der Amtstätigkeit am Oberlandesgericht Linz – mit Zuständigkeit für die Gerichtssprengel Linz, Ried im Innkreis, Steyr und Wels. Salzburg gehörte während der NS-Zeit zum Sprengel des OLG Innsbruck. Erst 1945 ordnete man Salzburg wieder Linz zu.

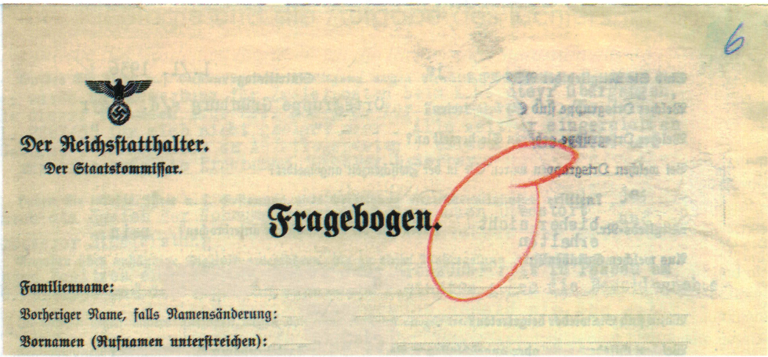

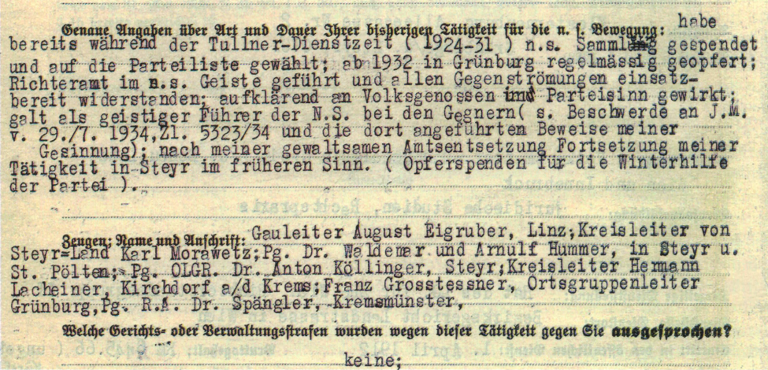

Die personellen Vorzeichen waren nationalsozialistisch geprägt: Verwaltungsfunktionäre wurden ausgetauscht, alle Richter mit (halb-) jüdischem Hintergrund vom „Dienst enthoben“. Die amtierenden Richter mussten versichern, weder Jude noch Halbjude zu sein und legten im März 1938 den Eid auf Hitler ab. Ihre politische Gesinnung wurde mittels Fragebögen untersucht und dem Personalakt beigelegt. Einzig die Laienbeisitzer aus dem Handelsstand waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollends „nazifiziert“ – auch hier war es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis NS-treue Parteimitglieder eingesetzt wurden.

Richter wurden in der NS-Zeit per Fragebogen nach ihrer politischen Gesinnung gefragt

Ein weiteres Tabu des Regimes war der Einsatz von Frauen in der Richterschaft bzw Anwaltschaft. Schon 1936 entschied Hitler für das Deutsche Reich, dass Frauen weder als Richterin noch als Staatsanwältin tätig sein durften. Wenn überhaupt, dann nur als Juristinnen in der Verwaltung. Ein leichtes Umdenken erfolgte aufgrund der zahlreichen, männlichen Todesopfer an der Kriegsfront: Ausnahmsweise ließ man es zu, dass Frauen bei "großen Gerichten" in Grundbuch- oder Registersachen Einsatz fanden.

Dazu gesagt sei, dass Frauen diese Berufsfelder auch in vorhergehenden Zeiten nicht ausüben konnten. Schließlich hatten sie erst seit 1918/1919 die Möglichkeit, an der Universität Wien Jus zu studieren. Dazu kommt, dass es Frauen allgemein schwer hatten, eine Aufnahme in den Staatsdienst zu erreichen – am ehesten als Sekretärinnen oder Lehrerinnen (letztere mussten jedoch ledig sein).

Die Besetzung der österreichischen Justizbediensteten mit regimetreuem Personal war in der "Verordnung zur Neuordnung des Österreichischen Berufsbeamtentums" vom 31. Mai 1938, RGBl 1938/87 normiert. § 3 legte fest: "Jüdische Beamte, Beamte, die jüdische Mischlinge sind, und Beamte, die mit einer Jüdin (einem Juden) oder mit einem Mischling ersten Grades verheiratet sind, sind in den Ruhestand zu versetzen." § 4 erweiterte den Kreis um jene Beamte, "[…] die nach ihrem bisherigen politischen Verhalten nicht die Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten […]" würden. Auf dieser Basis kam es österreichweit zu zumindest 207 Entlassungen –17 davon stammten aus oberösterreichischen Gerichten.

Fix bestehende Amtsräumlichkeiten waren dem Oberlandesgericht Linz auch in dieser Zeit nicht vergönnt: Zunächst im Gebäude des Landesgerichtes Linz in der Museumstraße untergebracht, übersiedelte man bereits im Juni 1939 in das Haus "Zum Guten Hirten" in der Baumbachstraße 26-28. Hintergrund des Umzugs war mitunter Platznot.

Das Haus "Zum Guten Hirten" in den 1950er Jahren

Nach 1945: Ein geduldiger Aufbau

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges stand der mühevolle Wiederaufbau an der Tagesordnung. Österreich lag in Trümmern. Die Alliierten lenkten die (politischen) Geschicke des Staates. Auch die Gerichtsbarkeit war davon betroffen, da die US-Behörden zunächst die Schließung aller Gerichte verfügten. Militärgerichte übernahmen die Strafgerichtsbarkeit. "Rettungsanker" für den Fortbestand des OLG Linz in diesen inhomogenen Zeiten war der Wunsch der US-Behörden, ein Gericht II. Instanz in ihrem Kontrollbereich zu wissen. In dieser Ära wurde zudem das Bundesland Salzburg vom OLG-Sprengel Tirol zum Sprengel Linz hinzugewiesen.

Wer Richter werden wollte, benötigte nun die Genehmigung der US-Behörden. Bedienstete, bei denen der Verdacht bestand, politisch vorbelastet zu sein, wurden per US-Weisung entlassen oder pensioniert. Diese "Überprüfung" fand (abermals) durch Fragebögen statt. Nach der Zulassung legte der Richter seinen Eid vor einem US-Offizier ab. Dieser Prozess der "Entnazifizierung" dauerte seine Zeit. Mitunter ein Grund, warum es nur langsam zur Aufnahme der rechtsprechenden Tätigkeit in Österreich kam.

Suche nach dem richtigen Heim

Gerade erst in das Gebäude zum "Guten Hirten" in der Linzer Baumbachstraße eingezogen, sollte der Aufenthalt auf dieser Liegenschaft nicht von Dauer sein: Anfang 1939 löste das NS-Regime den Verein "Erziehungsanstalt zum guten Hirten" auf und wies dessen Vermögen in die "N.S. Volkswohlfahrt e.V. Berlin" ein, wozu auch der Standort des Oberlandesgerichtes in der Baumbachstraße zählte. Nach Zusammenbruch der NS-Herrschaft fiel das Gebäude zwischenzeitlich als Vermögen einer Gliederung der NSDAP an die Republik Österreich als neue Eigentümerin. 1952 wurde es schließlich der Diözese Linz "rückgestellt".

Diese wollte das Haus im ursprünglichen Sinn nutzen und zeigte keine Ambitionen, einen Mietvertrag mit dem Oberlandesgericht Linz abzuschließen.

Durch anschließende Gespräche mit dem Land Oberösterreich, plante man daraufhin einen Neubau am Vorplatz des Linzer Bahnhofs. Planungsarbeiten begannen, das Bundesministerium für Justiz erteilte 1955 die Genehmigung für den Bau. Der Baufortschritt reichte bereits bis ins Erdgeschoss, so trat im September 1956 ein herber Rückschlag ein: Die oberösterreichische Landesregierung benötigte den Neubau dringend für eigene Ämter. Als "Tausch" wurde ein Eckgrundstück in der Lederergasse – Gruberstraße in Linz ins Spiel gebracht.

Das Oberlandesgericht Linz in den frühen 1960er Jahren

Nach kurzer Verhandlungsdauer erzielte man im Spätherbst 1956 eine Einigung, im Jänner 1957 stimmte auch das Justizministerium zu. Baubeginn war im Juli 1957. Der Start des Dienstbetriebes im neuen Gebäude datiert sich auf den 15. Juni 1959. Damit fand auch die langwierige Suche nach einem geeigneten Standort ein geglücktes Ende.

Die letzten größeren Veränderungen standen in den späten 1990er Jahren an – baulicher wie architektonischer Natur. Zum einen kämpfte man schon lange mit Platznot, sodass eine Aufstockung notwendig wurde. Zum anderen war das Gebäude in die Jahre gekommen und musste generalsaniert werden. Im Zuge der Umbauarbeiten kam es zur Errichtung einer Tiefgarage und einer Dachterrasse. Einprägsam gestaltete sich auch die neue Glasfassade. Diese soll im Sinn des Architekten Dipl. Ing. Helmut Schimek Offenheit und Transparenz der Justiz signalisieren. Der Baubeginn war Juni 1997, die Fertigstellung fand Ende 1998 statt.

In den späten 1990er Jahren wurde generalsaniert – neue Glasfassade inklusive

Copyright Abbildungen: Oberlandesgericht Linz

Literatur: Oberlandesgerichtes Linz - Ein Beitrag zu seiner Geschichte2 (2019)

Nachweis Abbildungen: Oberlandesgerichtes Linz - Ein Beitrag zu seiner Geschichte2 (2019)